한반도에 인류가 처음 발을 디딘 시기는 대략 수십만 년 전으로 거슬러 올라간다. 이 시기를 우리는 구석기 시대라고 부른다. 오늘날 우리의 삶과는 너무나도 다른 그 시절의 풍경은 어떤 모습이었을까?

그리고 어떤 유물들이 그 시절의 이야기를 들려주고 있을까?

구석기 시대란?

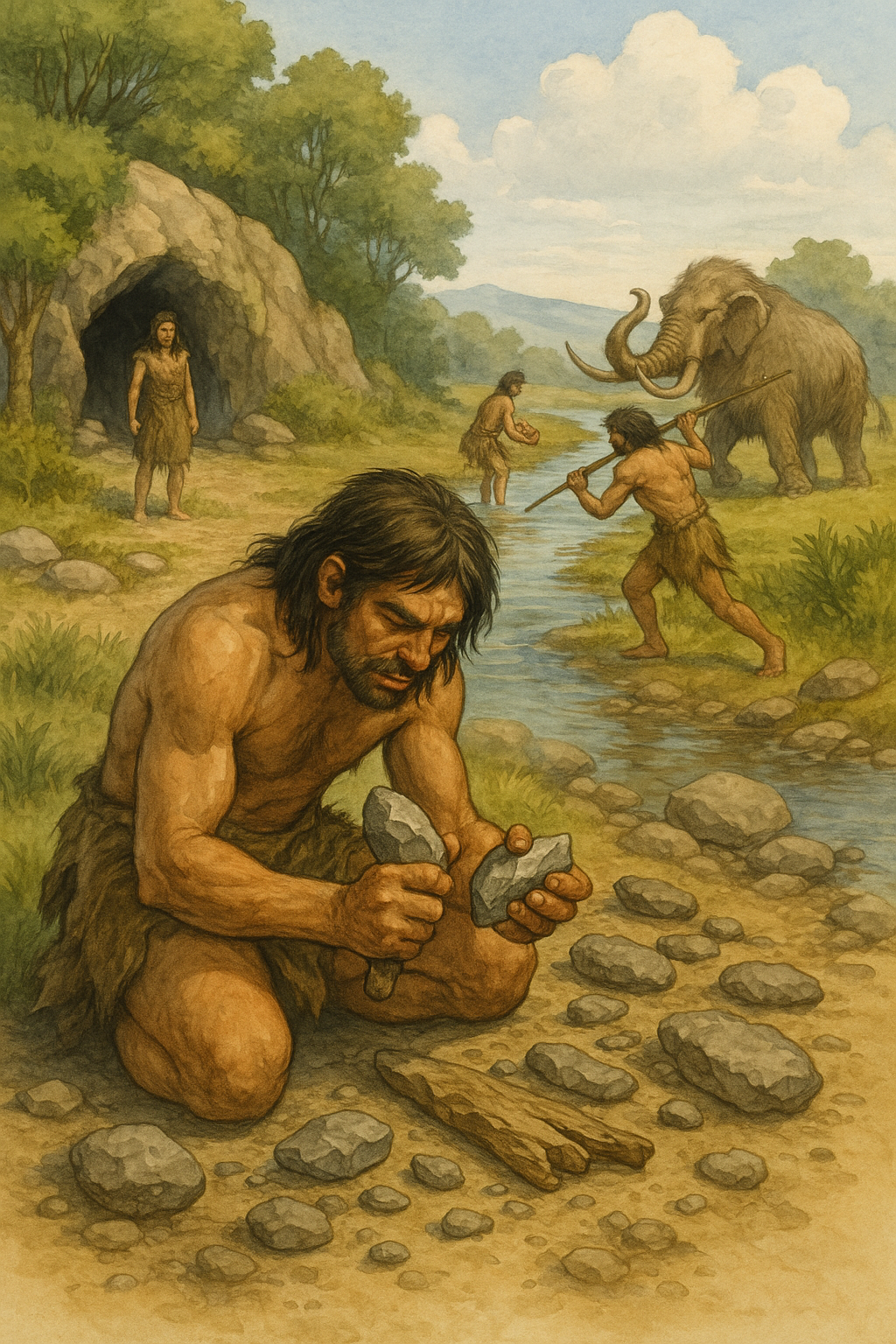

‘구석기’라는 말은 문자 그대로 ‘거칠게 다듬은 돌 도구’를 의미한다. 인류는 이 시기, 자연 그대로의 자원을 이용해 도구를 만들었고, 이를 바탕으로 생존의 기초를 다졌다. 아직 농경이나 목축 같은 기술은 없었기에, 그들은 사냥과 채집으로 하루하루를 살아갔다. 불을 사용하기 시작했고, 무리지어 동굴이나 바위 그늘에서 생활했다.

구석기의 인류는 어떻게 살았을까?

아침이 되면 구석기인들은 도구를 들고 먹을 것을 찾아 나섰다. 들판에서는 식용 가능한 열매나 뿌리를 채집하고, 강가에서는 물고기를 잡았다. 동물의 이동을 따라가며 사냥을 하기도 했고, 어떤 날은 하루 종일 사냥에 실패하고 허기진 채 돌아오기도 했다.

그들은 한 곳에 오래 머무르지 않았다. 계절과 동물의 이동 경로에 따라 이동식 생활을 했고, 불을 피우는 기술을 이용해 추위를 견디며 공동체의 안전을 지켰다. 또 서로 역할을 분담하며 협동의 삶을 이어갔다.

구석기 시대의 대표적인 유물

구석기 시대를 이해하려면 남겨진 유물들을 들여다봐야 한다. 가장 흔히 발견되는 유물은 ‘주먹도끼’, ‘긁개’, ‘찍개’ 같은 타제 석기다. 이 도구들은 동물의 가죽을 벗기거나 고기를 자르거나, 땅을 파는 데 쓰였다.

한국에서는 충청북도 단양의 금굴 유적, 경기도 연천의 전곡리 유적, 그리고 강원도의 상원 검은모루 동굴 등이 유명하다. 이곳에서는 불을 사용한 흔적, 다양한 도구, 동물 뼈 등이 발견되며 당시 인류의 생활상을 생생히 보여준다.

불, 인류 문명의 불씨

불은 구석기 시대의 가장 획기적인 기술 중 하나였다. 어둠을 밝히고, 야생 동물로부터 몸을 보호하며, 음식을 익히는 데 쓰인 불은 생존뿐 아니라 공동체의 중심이 되었다. 불을 중심으로 모여 나누는 이야기와 온기는, 그 시절 인류에게 문화의 시작점이기도 했다.

구석기 시대가 남긴 유산

구석기 시대는 단순한 생존의 연대가 아니다. 그들은 자연과 끊임없이 상호작용하며 인간의 가능성을 확장해 나갔다. 이 시기의 유물 하나하나는 인류의 첫 발자국을 증명하는 귀중한 기록이다.

오늘날 우리가 사용하는 스마트폰, 전기, 인터넷까지… 모두 이 단순한 돌도끼와 불의 발견에서 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 구석기 시대는 인류의 여정에서 ‘첫 페이지’인 셈이다.

글을 마치며 필자의 생각

구석기 시대의 삶은 단순했지만 결코 미개하거나 원시적인 것만은 아니라는 생각이든다. 그들은 자연과 조화를 이루며, 삶의 방식을 터득해갔고, 지금 우리에게까지 이어지는 인류의 본능과 지혜를 남겨주었다. 유물 속에 담긴 이야기들은 오늘날의 우리에게 묵직한 메시지를 전하고 있는 것만 같다. — 우리는 어디에서 왔고, 어디로 가는가.