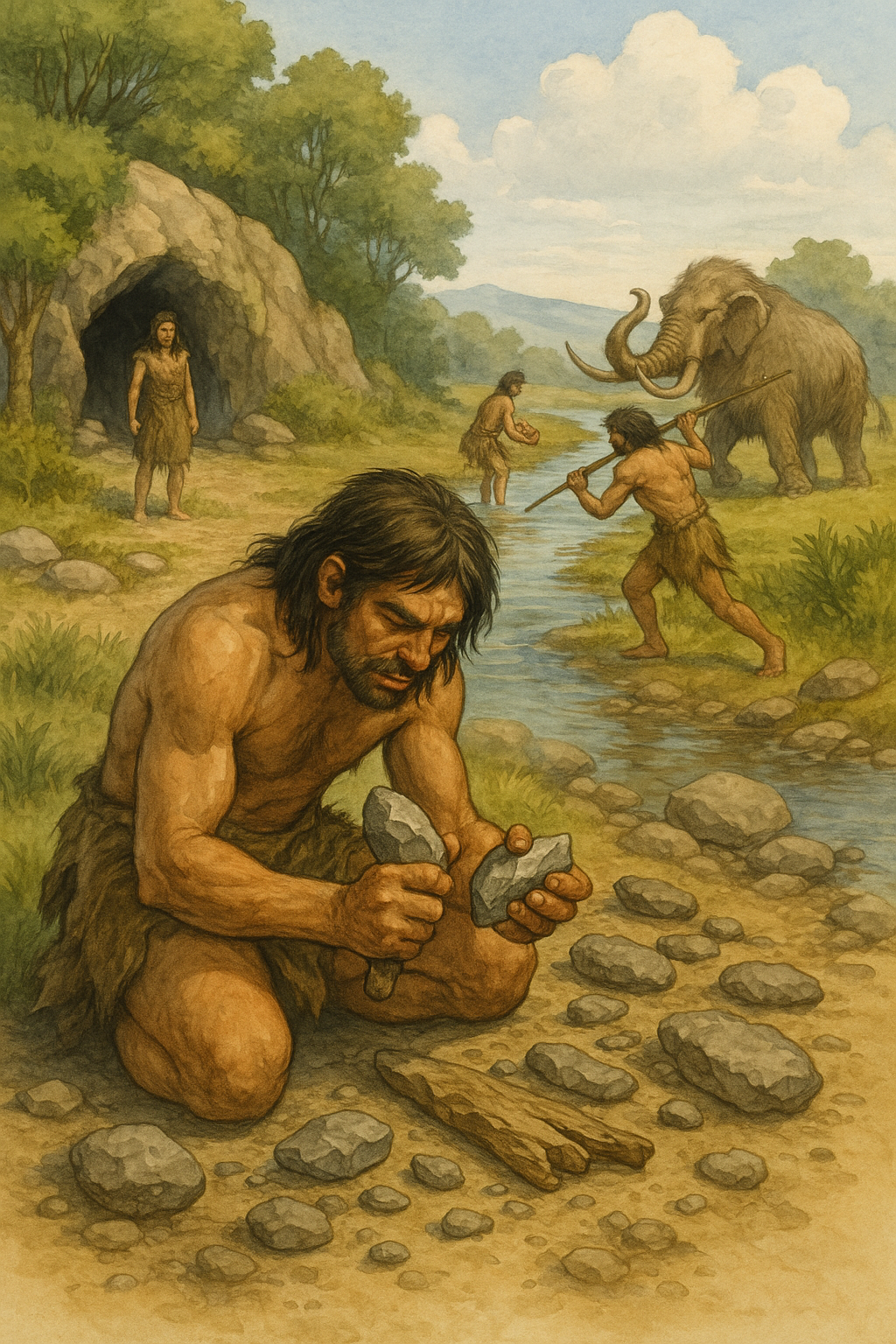

한반도에 시간의 흐름은 단지 연대의 축적만이 아니었다. 인류가 자연을 벗삼아 살아가던 시기를 지나, 스스로 자연을 조직하고 제어하기 시작한 시점, 그것이 바로 청동기 시대였다. 이 시대는 단순히 도구의 진화만이 아니라, 사회 구조의 급격한 변화, 권력의 형성, 그리고 정치의 씨앗이 움트는 전환기였다.

농경의 정착, 벼농사의 시작

청동기 시대의 큰 특징 중 하나는 벼농사의 본격적인 도입이다. 신석기 시대에 잡곡 중심의 원시농업이 시작되었다면, 청동기 시대에는 홍수 조절과 관개 기술의 발전으로 농업이 훨씬 체계화되었다. 이로 인해 일정 지역에 지속적으로 정착하는 생활 방식이 굳어졌고, 더 나아가 잉여 생산물이 생기며 계급 사회의 기틀이 마련되었다.

청동기의 등장과 권력의 상징

비파형 동검이나 거울, 방울과 같은 청동기 유물들은 단순한 생활 도구가 아니었다. 이들은 권위와 권력의 상징물로서, 특정 지배층만이 소유하고 사용할 수 있었던 귀중한 물품이었다. 특히 비파형 동검은 그 정교함과 희소성 덕분에 청동기 시대의 권력 구조를 엿볼 수 있는 주요 단서가 된다.

고인돌, 죽은 자를 위한 살아있는 권력의 증명

한반도 전역에서 발견되는 수많은 **고인돌(지석묘)**은 청동기 시대 권력 구조를 보여주는 대표적 상징물이다. 거대한 석재를 동원한 이 무덤 양식은 노동력의 집중, 사회적 조직력, 그리고 죽은 자를 위한 기억의 건축이 결합된 결과물이다.

특히 전라남도 고창, 화순 등지에 분포한 대형 고인돌들은 세계문화유산으로도 등재되어 있으며, 이를 통해 한민족 고대 문명의 수준을 확인할 수 있다.

주요 유적과 유물

- 비파형 동검: 권력자의 무기이자 상징

- 고인돌: 청동기 시대의 무덤 양식

- 청동 거울, 청동 방울: 의례용 또는 권위의 상징

- 송국리 유적: 집터, 곡물 저장고 등 실생활 흔적 다수 발견

시대의 의의

청동기 시대는 단지 청동 도구의 사용이 아닌, 사회 구조의 근본적 변화와 지배와 피지배의 구도 형성, 정치 권력의 등장이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 또한 농경과 정착 생활의 확산은 고대 국가 형성으로 가는 길목이 되었으며, 한민족의 역사에서 결코 간과할 수 없는 문명의 전환점이라 할 수 있다.